TOPICS トピックス

革製品を好む方は、定期的なお手入れも革の持ち味のひとつとして大事にされているのではないでしょうか。お手入れの際は表面だけでなく、断面であるコバも磨くと、製品全体の質感が格上げされます。

コバは購入して間もなくはツヤがあり美しい状態であっても、時間が経過すると毛羽立ち、指触りが悪くなります。

本記事では、コバ磨きに必要な道具や具体的なやり方・コツについて、初心者の方でも挑戦できるように詳しく解説しています。ぜひ本記事を参考に、コバ磨きに挑戦してみましょう。

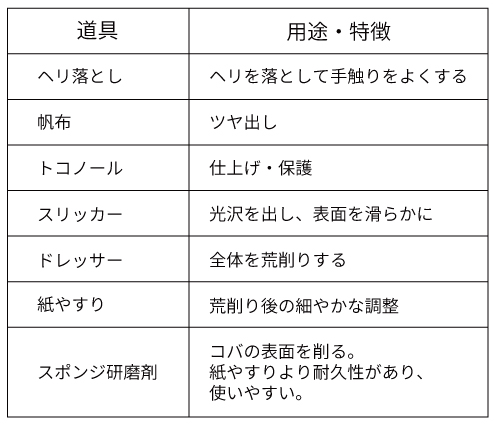

-コバ磨きに必要な道具-

コバ磨きに必要な道具と簡単な用途を以下の表にまとめました。

揃える必要はありませんが、上記の道具があれば十分なコバ磨きが可能です。それぞれの道具について、詳しく見ていきましょう。

●ヘリ落とし

コバの角の部分にあたるヘリを落として、手触りよく、丸みをつけるための道具です。

ヘリ落としにはサイズがあり、使用する革の厚みによって使い分けます。目安として、革の厚さが2mm以下の場合は0.8mm、2mm以上の場合は1.0mmのヘリ落としがおすすめです。

あくまで目安の数字であり、メーカーによってサイズも異なるので、購入の際は事前に商品の説明を確認しましょう。またヘリ落としの工程は必須ではないので、好みに合わせてスキップしても大丈夫です。

●帆布(はんぷ)

帆布とは、綿・麻で作られた厚手の布のことで、カバンなどにも使われている素材です。コバ磨きの際には、磨いてツヤを出すために使用します。

基本的には色が移ったり、汚れたりするので使い切りです。コバ磨き専用の帆布もあります。

●トコノール

トコノールとは、コバやトコ面の毛羽立ちを抑えて、表面を美しく滑らかにするための仕上げ材です。汚れをつきにくくする効果があります。

トコノールは、CMCと呼ばれる粉末状の磨き剤で代用もできます。

●スリッカー

スリッカーとは、コバを磨き、曲面に形を整える際に使う道具です。コーンスリッカーと呼ばれる円柱状のスリッカーは、初心者でも扱いやすくておすすめです。

●ドレッサー

ドレッサーとは、コバを全体的に荒削りするための道具です。紙やすりの前に使用することで、効率よくコバの凸凹を無くせます。

●紙やすり

紙やすりは多くの用途がありますが、コバ磨きの際にはドレッサーで荒削りした後に、削り切れなかった部分を整える用途があります。コバ磨きには300~400番台がおすすめです。

●スポンジ研磨剤

スポンジ研磨剤は、紙やすりと同じく表面の凸凹を整えるために使用します。紙やすりよりも耐久性があり、裏面がスポンジになっているのでフィットしやすいです。

-コバ磨きのやり方-

コバ磨きのやり方について、工程を6つに分けてそれぞれ解説していきます。

- ヘリ落とし

- ヤスリがけ

- 水で濡らす

- 荒磨き

- 中磨き

- 仕上げ

コバとは革を切った際の断面のことで、正しい方法で磨くことで見栄えや手触りがよくなります。それでは詳しく見て行きましょう。

ヘリ落とし

まずは、ヘリと呼ばれるコバの角を、ヘリ落としを使って落とします。ヘリを落とすことで手触りがよくなり、引っかかりがなくなるので、ダメージを受けにくくなります。

角度が変わるとヘリがでこぼこになってしまうので、一定方向に角度を保ち、力を入れずにゆっくりと落としていくのがコツです。

ヤスリがけ

ヘリを落としたら、ドレッサーをつかって大きな段差・ガタつきを無くしていきます。ドレッサーで削り切れない細かい段差やガタつきは、300番台前後のヤスリを使って整えます。

ヤスリがけも一定方向に、ゆっくりと行うのがポイントです。凸凹が気になる場合は、ヤスリがけを繰り返してみてください。

水で濡らす

次に、綿棒などを使ってコバの部分のみを水で濡らします。ほかの部分に水がついてしまうとシミになってしまう場合もあるので、注意しましょう。水はたっぷりとつけるのではなく、軽く湿らす程度で大丈夫です。

コバを染めたい場合には、この工程の際、水で濡らすのではなく綿棒に染料をしみこませてコバに色を付ける方法もあります。「コバを銀面と同じ色に染めたい」「メリハリを出すためにコバの色を変えたい」という方は、挑戦してみてください。

荒磨き

水で濡らしたら、帆布を使って撫でるようにやさしく磨きます。荒磨きなので、この時点では多少段差があっても問題ありません。荒磨きの際は、方向を気にする必要はありません。

中磨き

水分がなくなったら、スポンジ研磨剤を使って、荒磨きでは落としきれなかった表面の凹凸を整えます。

スポンジ研磨剤でコバを磨いたあとに、もう一度帆布を使うと表面の凸凹がなくなり、より滑らかになります。納得できるコバの状態になるまで、水で濡らす→荒磨き→中磨きを繰り返しましょう。

仕上げ

最後にトコノールを使って、ツヤを出して仕上げていきます。トコノールは付けすぎるとコバの部分よりはみ出してしまうので、少量ずつ使用していきましょう。

トコノールを塗布したら、表面が滑らかなスリッカーを使い、優しい力で擦ります。力をいれすぎるとコバが傷つき、変色するので注意しましょう。納得できるツヤ・指触りになったら、コバ磨きの完成です。

注意点として、ほかの部分にトコノールがついてしまった場合は、素早くティッシュで拭き取りましょう。また、コバ磨きは革の種類によって処理の仕方が多少異なります。やわらかい革を使用する場合は力加減を緩め、やすりを目の大きいものに変更するなどの調整が必要です。

-コバが特徴のアドバンティック仕上げの魅力-

ここまで、コバ磨きについて詳しく紹介してきました。革製品の仕上げには、美しく滑らかなコバが特徴の「アドバンティック仕上げ」があります。アドバンティック仕上げの魅力は、以下のとおりです。

- 職人の手によって作られる唯一無二のムラ感

- 革製品でも重要なコバにこだわっている

- 使用していくうちに塗装が落ちていき表情が変化していく

アドバンティック仕上げとは、淡い色で塗装を行ったうえに濃い色の塗装を重ね、上層の塗装を部分的に落とすことで美しいムラ感を出す方法です。ひとつとして同じ商品は生まれず、唯一無二の製品が手に入ります。

アドバンティック仕上げのコバは、年輪のような美しく滑らかな仕上げになり、職人のこだわりが光る部分です。

使用していくうちに革が経年変化していくので、表情が変わっていく過程も楽しめます。革製品を選ぶ際は、自分だけの革製品が手に入るアドバンティック仕上げの製品も視野に入れてみてはいかがでしょうか。

GREDEERのアドバンティックレザー製品は、こちらからご覧ください。

-まとめ-

本記事では、コバ磨きに必要な道具や具体的なやり方、さらにコバが美しいアドバンティック仕上げの魅力について解説しました。本記事を簡単に振り返っていきましょう。

コバ磨きに必要な道具

- ヘリ落とし

- 帆布

- トコノール

- スリッカー

- ドレッサー

- 紙やすり

- スポンジ研磨剤

コバ磨きの手順

- ヘリ落とし

- 水で濡らす

- 荒磨き

- 中磨き

- 仕上げ

革製品のなかでも重要な部分であるコバですが、使用していくうちにツヤがなくなっていくので、定期的なコバ磨きを行うとよいでしょう。メンテナンスの時間を楽しみながら、大切な革製品と長く付き合っていきましょう。